Inklusion und Exklusion 1933 bis 1939

Im Rahmen der folgenden Erörterungen, welche nun schließlich die empirische Beleuchtung des (System-)Verhältnisses von Politik und Recht im Dritten Reich zum Inhalt haben, muss es zunächst einmal darum gehen, die Charakteristika des politischen Systems jener Zeit selbst in den Fokus zu rücken. Es versteht sich dabei von selbst, dass es im Zuge einer solchen Untersuchung nicht darum gehen kann, allgemein bekannte – und dadurch für den Leser oft nur allzu triviale – formal-oberflächliche Eigenheiten des Regierungssystems (etwa im Sinne einer vergleichend-politikwissenschaftlichen Perspektive) zu repetieren oder eine historische Überblicksarbeit über selbiges abzuliefern. Vielmehr betrachten wir das politische System des Dritten Reiches im Folgenden mit einer dezidiert soziologischen, d. h. auf gesellschafts- bzw. sozialstrukturelle Merkmale fokussierten „Brille“, um schließlich darauf basierend das Verhältnis jenes Systems zum Recht analysieren zu können. Im Kontext dieser Aufgabe ist es dabei zunächst wichtig, die – theoretisch auf den ersten Blick problematische – Frage der Codierung des politischen Systems zu klären, da sich die Luhmann-These einer Leitunterscheidung von Macht / Nicht-Macht bzw. der Codierung Regierung / Opposition mit Blick auf das politische System im Nationalsozialismus nicht durchhalten lässt.

Stattdessen muss hier von einer Freund-Feind-Unterscheidung im Sinne Schmitts (2015: 25f.) ausgegangen werden – mit entsprechenden Folgen nicht nur für das politische System selbst, sondern auch für seine Gesellschaftspolitik und, daraus resultierend, die Gesellschaftsstruktur, welche sich in der drastischen nationalsozialistischen Folgeunterscheidung von Inklusion und Exklusion und, wiederum darauf basierend, der politischen Konstruktion der Volksgemeinschaft manifestierten. Dieser Kernbegriff der NS-Semantik lässt sich, eben aufgrund dieser für die NS-Ideologie gravierenden Rolle, als der stärkste empirische Hinweis für die neue Leitunterscheidung des Politischen fassen. Vorab sei außerdem darauf hingewiesen, dass wir, somit einer formal staatsrechtlichen, aber de facto auch gesellschaftstheoretischen, quasi vorab postulierten Theorie Carl Schmitts folgend (s. o.), welche dieser ursprünglich bereits 1932 (!) artikuliert hatte, dessen Terminologie an dieser Stelle synonym zu der systemtheoretischen verwenden: Wo Schmitt schlicht vom „Politischen“ sprach, kann aus unserer Sicht durchaus ebenso vom „politischen System“ die Rede sein, sofern dessen systemstrukturelle Abweichungen zu Luhmanns späterem Modell hinreichend erkannt und reflektiert werden. Genau dies wollen wir im Folgenden tun.

Folgt man, wie wir es tun, auch dem Ansatz der Kriegsgesellschaft, so lässt sich festhalten, dass der Nationalsozialismus buchstäblich als solcher eine kriegsgesellschaftliche politische Ideologie war. Anders als der Liberalismus und als der Marxismus (und damit auch der Stalinismus, der sich aus diesem ableitete) präsentierte der Nationalsozialismus keine an Phasen von Revolution und Krieg anschließende „Utopie des Friedens“, sondern stellte sich bewusst, rhetorisch und ideologisch, in eine offen kriegerische Tradition (so sehr Vertreter der NS-Regierung in den 30er Jahren insbesondere in diplomatischen und außenpolitischen Kontexten zuweilen eine friedenswillige politische Rhetorik verwendeten). Hitler selbst äußerte in einer Rede im Berliner Sportpalast am 10. Oktober 1939: „Aus dem Krieg sind wir Nationalsozialisten einst gekommen, aus dem Erlebnis des Krieges ist unsere Gedankenwelt entstanden, und im Krieg wird sie sich, wenn nötig, jetzt bewähren“ (Hitler 1939; zitiert nach Herbst 1982: 95). Volker Kruse geht folgerichtig von einer faktischen Kriegsgesellschaft spätestens ab der Frühphase des Dritten Reiches aus, da spätestens ab 1934 eine Politik der Mobilisierung eingeleitet wurde (vgl. Kruse 2015: 228f., 243). Selbst im Anschluss an einen gewonnenen Zweiten Weltkrieg wäre eine weitere – kriegerische – Expansionspolitik des Dritten Reiches langfristig nicht unwahrscheinlich gewesen – vor dem Hintergrund sowohl ökonomischer Interessen als auch der Rassen- und Lebensraum-Ideologie.

Wie das besagte Hitler-Zitat verdeutlicht, war der kriegerische Charakter der NS-Ideologie quasi strukturell inhärent – und nicht lediglich das Ergebnis politisch-situativer Kontexte oder partieller geopolitischer Interessen. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der action-, sondern auch mit Blick auf die talk-Dimension der Politik: Das Auftreten führender NS-Politiker war nicht selten martialisch, nicht nur hinsichtlich ihrer Rhetorik, sondern auch habituell. Diese Bestandsaufnahme, die durch die Tatsache gedeckt wird, dass mit Carl Schmitt der führende Staatsrechtler des Dritten Reiches in seiner Staatstheorie eben jenen „Begriff des Politischen“ (vgl. Schmitt 2015) vertrat, führt zu der Feststellung, dass die Logik des Unterscheidens von Freund und Feind, die jede kriegerische Handlung (Kommunikation) ausmacht und definiert, ein ebenso inhärentes, zentrales Merkmal der nationalsozialistischen Ideologie und damit auch eines von ihr geprägten politischen Systems sein musste – so wie sie wohl allerdings auch als wahrscheinlichste politische Leitunterscheidung einer Kriegsgesellschaft generell gelten kann, welche eine Kommunikation in eben dieser binären Differenz zwingend voraussetzt.

Die Politik der Nationalsozialisten zielte zwar – wie jede Politik – auch auf Machtgewinn bzw. Machterhalt und schließlich die Verhinderung eines Machtverlustes ab, wurde durch diese Unterscheidung aber, spätestens in der Folge der Festigung der eigenen Macht im Lande, nicht mehr im Sinne einer Leitdifferenz geprägt, da diese ein mögliches Wechseln zwischen der Positiv- und der Negativseite der Unterscheidung voraussetzen würde. In einer Diktatur – zumal in einer „totalitären“ – ist ein solches Wechseln aber per se nicht mehr vorgesehen: Machtlosigkeit war schlicht und einfach keine politische Option mehr. Ebenso wenig war die Duldung einer Opposition noch eine Option – nicht einmal, wie in zahlreichen modernen autoritären Regimes vor allem in peripheren Weltregionen der Fall, die zwar formal mit der Unterscheidung von Macht / Nicht-Macht (Regierung / Opposition) operieren, sie de facto jedoch nicht „technisieren“, also nicht zwischen beiden Seiten wechseln können oder wollen (vgl. Luhmann 2000: 99; Rosenthal 2014: 16), pro forma. Von illegaler „Untergrund-Opposition“ sowie „Exil-Opposition“ im Ausland abgesehen, gab es auch diese Negativseite der Unterscheidung im Dritten Reich schlicht nicht mehr – spätestens jedenfalls seit den großen Verhaftungswellen gegenüber Sozialdemokraten und Kommunisten im Jahre 1933, allerspätestens seit dem „Röhm-Putsch“ und Hitlers Reaktion darauf im Jahre 1934.

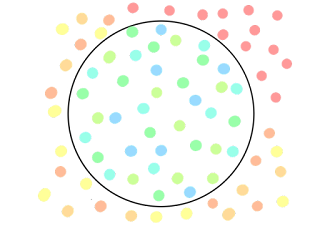

Stattdessen dominierte eine Freund-Feind-Logik, die sich in den rassistischen Unterscheidungen der NS-Ideologie manifestierte und die auf dem „arischen Blut“ begründete „deutsche Volksgemeinschaft“ zum politischen Maßstab erklärte und an deren Grenze zwischen Inklusion und Exklusion unterschieden wurde: Gemäß dem politischen Leitcode begründete die Inklusion der einen die Exklusion der anderen und andersherum. Auf der Positivseite der neuen politischen Leitunterscheidung war die Inklusion umfassend und bezog auch bislang unterprivilegierte Schichten mit ein, womit das Aufkommen eines (marxistischen) Klassenkampfes vermieden werden sollte. Hier kam die explizit sozialistische Dimension der NS-Ideologie zum Tragen (die sich auch im Namen der „Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei“ manifestiert hatte): Es kam zu einer Ausweitung der Leistungen der Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, zu einer Erhöhung der Zuschüsse für Mütter, Kinder und Witwen, zu Sonderleistungen für kinderreiche Familien, zu einer Erhöhung der Urlaubstage im Jahr und zu einer Verbesserung des Gesundheitsschutzes in den Betrieben, der Prävention und der hygienischen Standards (vgl. Kruse 2015: 234f.). Ständische Privilegien wurden immer weiter zurückgefahren; für die Arbeiter sollte eine Teilhabe am Konsum gewährleistet werden, etwa über den vereinfachten Zugang zum Automobil für alle Schichten (KdF-Wagen / Volkswagen) oder leichter zu verwirklichende Urlaubsreisen (vgl. ebd.: 235).

Je höher der Inklusionsgrad gegenüber den Mitgliedern der Volksgemeinschaft war, desto höher war auch der Exklusionsgrad derer, die nicht dazugehören sollten: Die Integration in die Volksgemeinschaft begründete die Abgrenzung vom „Feind“ in Form von Juden, „Nicht-Ariern“ und „Untermenschen“, zu denen auch Sinti und Roma zählten, sowie von politischen Gegnern, welche nicht nur nicht in den Genuss der oben beschriebenen neuen Privilegien kamen, sondern radikal exkludiert wurden – von der Vernichtung der sozioökonomischen Existenz bis hin zur Vernichtung der physischen im Zuge des Holocausts. Neben dieser „inneren“ Exklusion im Inland bzw. schließlich in den eroberten Gebieten trat zudem der Kampf gegen den „äußeren Feind“ im Rahmen des Krieges. Beide Fronten markierten die Manifestation der Freund-Feind-Codierung des nationalsozialistischen Politischen im äußersten Extrem, bis hin zum „totalen Krieg“ und zum äußersten Vernichtungswillen.

Die Exklusion der genannten Gruppen manifestierte sich dennoch – auch je nach Phase – in teils sehr unterschiedlicher Weise. Eine Form der „Exklusion von unten“, die, von der „Reichskristallnacht“ am 9. November 1938 abgesehen, nicht „von oben“ initiiert oder organisiert wurde, sondern von der Bevölkerung selbst ausging und allenfalls von lokalen NS-Funktionären vor Ort koordiniert wurde, waren allerlei Ausschreitungen im öffentlichen Raum, Boykotte gegen jüdische Geschäfte, Belästigungen einzelner Personen und andere, zumeist antijüdische Aktionen (vgl. ebd.: 237f.). Hierin zeigt sich, mit Bezug auf die These der Kontextsteuerung (vgl. Herbst 2005), die teils massive Wirkmacht der politischen Steuerungsform des gesellschaftlichen Konsens: Hat sich in einer Gesellschaft ein bestimmtes politisches (oder auch anderes) Narrativ verbreitet, so ist in mancherlei Fällen gar keine direkte politische Steuerung mehr vonnöten, um der entsprechenden Leitunterscheidung (in diesem Fall: Freund / Feind) zur gesellschaftlichen Dominanz zu verhelfen. Ab einem gewissen Punkt ist eine – im wertfreien Sinne des Wortes – „zivilgesellschaftliche Eigendynamik“ erreicht, die wenigstens in Teilen dazu führt, dass die politisch gewünschten Exklusionen „im Kleinen“ – aber durch die Addition der zahlreichen „Einzelfälle“ dann irgendwann letztlich auch „im Großen“ – weitgehend unbehelligt und ungehindert stattfinden können. Etwaige Kritik daran wird nur noch hinter vorgehaltener Hand und dementsprechend leise geäußert, ist aber nicht mehr konsensfähig und daher kaum noch offen artikulierbar, wenn man nicht das Risiko eingehen will, des Sympathisierens mit den Exkludierten verdächtigt und, darauf basierend, irgendwann als politischer Gegner selbst exkludiert zu werden. Exklusion war somit keine reine Aktivität des politischen Zentrums bzw. des Regierungs- oder Parteiapparates, sondern eben auch, systemtheoretisch gesprochen, des politischen Publikums, für die es streng genommen auch noch keine funktionale Entdifferenzierung von Politik und Recht brauchte. Vielmehr sahen Teile der nationalsozialistischen Führung die Ausschreitungen zumindest anfänglich durchaus kritisch und wollten diese unterbinden, da sie wirtschaftlich nachteilige Effekte für das Reich und einen Imageschaden sowohl im Ausland als auch bei der nichtjüdischen deutschen Bevölkerung befürchteten (vgl. Kruse 2015: 238). Das Beispiel zeigt zugleich sehr eindringlich auf, wieso ein politisches System nicht – klassisch politikwissenschaftlich – mit einem reinen Herrschafts- oder Regierungssystem gleichgesetzt werden kann, sondern erst aus einer soziologischen, d. h. gesellschaftliche Dynamiken adäquat miteinbeziehenden Perspektive umfassend beobachtet werden kann.

Allerdings gilt dies unter der stetigen Einschränkung, dass natürlich auch jene oben genannten „zivilgesellschaftlichen Eigendynamiken“ nicht aus dem luftleeren Raum heraus entstanden, sondern auch von der umfassenden NS-Propaganda-Maschinerie befeuert werden, selbst wenn nicht alle Konsequenzen dessen im Sinne der gesamten nationalsozialistischen Führung waren (s. o.) – insofern kann auch hier das Modell der Kontextsteuerung keinen ausreichenden Erklärungsansatz bilden. Und, nicht zuletzt: Langfristigere und verbindlichere Exklusionen traten nichtsdestotrotz eher auf dem rechtlichen und administrativen Wege ein (vgl. ebd.: 238), auf dem sich zugleich auch bereits die Verschränkungen zwischen politischem System und Rechtssystem zeigen – wie vor allem eben über die sogenannten Nürnberger Rassegesetze von 1935, zu denen zum einen das Reichsbürgergesetz (RBG) und zum anderen das Reichsgesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Blutschutzgesetz) gezählt wurden. Auf relativ standardisiertem ministerialbürokratisch-rechtlichem Wege wurden hierdurch Rechtsnormen verankert, die darauf abzielten, „die Juden aus dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Sie werden zwangsweise zu einer Art Parallelgesellschaft zweiter Klasse degradiert. (…) Sie werden nun auch von nichtjüdischen Deutschen zunehmend als eine Bevölkerungsgruppe angesehen, die nicht dazugehört“ (Kruse 2015: 238). Die Nürnberger Rassegesetze sind damit letztlich so etwas wie eine Art Reinform einer Exklusionsgesetzgebung, die – nicht nur formalrechtlich, sondern auch gesellschaftlich-faktisch – beträchtliche sozialstrukturelle Wirkung entfaltete. Kruse weist in diesem Kontext jedoch auch darauf hin, dass es sich bei dieser Form der staatlich veranlassten Exklusion keineswegs um ein Alleinstellungsmerkmal des Nationalsozialismus handelte, sondern diese auch im Falle anderer historischer Beispiele gegeben waren, so etwa in deutschen und anderen Kolonien zwischen Weißen und Nichtweißen oder im Falle des Elsass in den Jahren von 1918 bis 1920 (vgl. ebd.: 239f.).

Stattdessen muss hier von einer Freund-Feind-Unterscheidung im Sinne Schmitts (2015: 25f.) ausgegangen werden – mit entsprechenden Folgen nicht nur für das politische System selbst, sondern auch für seine Gesellschaftspolitik und, daraus resultierend, die Gesellschaftsstruktur, welche sich in der drastischen nationalsozialistischen Folgeunterscheidung von Inklusion und Exklusion und, wiederum darauf basierend, der politischen Konstruktion der Volksgemeinschaft manifestierten. Dieser Kernbegriff der NS-Semantik lässt sich, eben aufgrund dieser für die NS-Ideologie gravierenden Rolle, als der stärkste empirische Hinweis für die neue Leitunterscheidung des Politischen fassen. Vorab sei außerdem darauf hingewiesen, dass wir, somit einer formal staatsrechtlichen, aber de facto auch gesellschaftstheoretischen, quasi vorab postulierten Theorie Carl Schmitts folgend (s. o.), welche dieser ursprünglich bereits 1932 (!) artikuliert hatte, dessen Terminologie an dieser Stelle synonym zu der systemtheoretischen verwenden: Wo Schmitt schlicht vom „Politischen“ sprach, kann aus unserer Sicht durchaus ebenso vom „politischen System“ die Rede sein, sofern dessen systemstrukturelle Abweichungen zu Luhmanns späterem Modell hinreichend erkannt und reflektiert werden. Genau dies wollen wir im Folgenden tun.

Folgt man, wie wir es tun, auch dem Ansatz der Kriegsgesellschaft, so lässt sich festhalten, dass der Nationalsozialismus buchstäblich als solcher eine kriegsgesellschaftliche politische Ideologie war. Anders als der Liberalismus und als der Marxismus (und damit auch der Stalinismus, der sich aus diesem ableitete) präsentierte der Nationalsozialismus keine an Phasen von Revolution und Krieg anschließende „Utopie des Friedens“, sondern stellte sich bewusst, rhetorisch und ideologisch, in eine offen kriegerische Tradition (so sehr Vertreter der NS-Regierung in den 30er Jahren insbesondere in diplomatischen und außenpolitischen Kontexten zuweilen eine friedenswillige politische Rhetorik verwendeten). Hitler selbst äußerte in einer Rede im Berliner Sportpalast am 10. Oktober 1939: „Aus dem Krieg sind wir Nationalsozialisten einst gekommen, aus dem Erlebnis des Krieges ist unsere Gedankenwelt entstanden, und im Krieg wird sie sich, wenn nötig, jetzt bewähren“ (Hitler 1939; zitiert nach Herbst 1982: 95). Volker Kruse geht folgerichtig von einer faktischen Kriegsgesellschaft spätestens ab der Frühphase des Dritten Reiches aus, da spätestens ab 1934 eine Politik der Mobilisierung eingeleitet wurde (vgl. Kruse 2015: 228f., 243). Selbst im Anschluss an einen gewonnenen Zweiten Weltkrieg wäre eine weitere – kriegerische – Expansionspolitik des Dritten Reiches langfristig nicht unwahrscheinlich gewesen – vor dem Hintergrund sowohl ökonomischer Interessen als auch der Rassen- und Lebensraum-Ideologie.

Wie das besagte Hitler-Zitat verdeutlicht, war der kriegerische Charakter der NS-Ideologie quasi strukturell inhärent – und nicht lediglich das Ergebnis politisch-situativer Kontexte oder partieller geopolitischer Interessen. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der action-, sondern auch mit Blick auf die talk-Dimension der Politik: Das Auftreten führender NS-Politiker war nicht selten martialisch, nicht nur hinsichtlich ihrer Rhetorik, sondern auch habituell. Diese Bestandsaufnahme, die durch die Tatsache gedeckt wird, dass mit Carl Schmitt der führende Staatsrechtler des Dritten Reiches in seiner Staatstheorie eben jenen „Begriff des Politischen“ (vgl. Schmitt 2015) vertrat, führt zu der Feststellung, dass die Logik des Unterscheidens von Freund und Feind, die jede kriegerische Handlung (Kommunikation) ausmacht und definiert, ein ebenso inhärentes, zentrales Merkmal der nationalsozialistischen Ideologie und damit auch eines von ihr geprägten politischen Systems sein musste – so wie sie wohl allerdings auch als wahrscheinlichste politische Leitunterscheidung einer Kriegsgesellschaft generell gelten kann, welche eine Kommunikation in eben dieser binären Differenz zwingend voraussetzt.

Die Politik der Nationalsozialisten zielte zwar – wie jede Politik – auch auf Machtgewinn bzw. Machterhalt und schließlich die Verhinderung eines Machtverlustes ab, wurde durch diese Unterscheidung aber, spätestens in der Folge der Festigung der eigenen Macht im Lande, nicht mehr im Sinne einer Leitdifferenz geprägt, da diese ein mögliches Wechseln zwischen der Positiv- und der Negativseite der Unterscheidung voraussetzen würde. In einer Diktatur – zumal in einer „totalitären“ – ist ein solches Wechseln aber per se nicht mehr vorgesehen: Machtlosigkeit war schlicht und einfach keine politische Option mehr. Ebenso wenig war die Duldung einer Opposition noch eine Option – nicht einmal, wie in zahlreichen modernen autoritären Regimes vor allem in peripheren Weltregionen der Fall, die zwar formal mit der Unterscheidung von Macht / Nicht-Macht (Regierung / Opposition) operieren, sie de facto jedoch nicht „technisieren“, also nicht zwischen beiden Seiten wechseln können oder wollen (vgl. Luhmann 2000: 99; Rosenthal 2014: 16), pro forma. Von illegaler „Untergrund-Opposition“ sowie „Exil-Opposition“ im Ausland abgesehen, gab es auch diese Negativseite der Unterscheidung im Dritten Reich schlicht nicht mehr – spätestens jedenfalls seit den großen Verhaftungswellen gegenüber Sozialdemokraten und Kommunisten im Jahre 1933, allerspätestens seit dem „Röhm-Putsch“ und Hitlers Reaktion darauf im Jahre 1934.

Stattdessen dominierte eine Freund-Feind-Logik, die sich in den rassistischen Unterscheidungen der NS-Ideologie manifestierte und die auf dem „arischen Blut“ begründete „deutsche Volksgemeinschaft“ zum politischen Maßstab erklärte und an deren Grenze zwischen Inklusion und Exklusion unterschieden wurde: Gemäß dem politischen Leitcode begründete die Inklusion der einen die Exklusion der anderen und andersherum. Auf der Positivseite der neuen politischen Leitunterscheidung war die Inklusion umfassend und bezog auch bislang unterprivilegierte Schichten mit ein, womit das Aufkommen eines (marxistischen) Klassenkampfes vermieden werden sollte. Hier kam die explizit sozialistische Dimension der NS-Ideologie zum Tragen (die sich auch im Namen der „Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei“ manifestiert hatte): Es kam zu einer Ausweitung der Leistungen der Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, zu einer Erhöhung der Zuschüsse für Mütter, Kinder und Witwen, zu Sonderleistungen für kinderreiche Familien, zu einer Erhöhung der Urlaubstage im Jahr und zu einer Verbesserung des Gesundheitsschutzes in den Betrieben, der Prävention und der hygienischen Standards (vgl. Kruse 2015: 234f.). Ständische Privilegien wurden immer weiter zurückgefahren; für die Arbeiter sollte eine Teilhabe am Konsum gewährleistet werden, etwa über den vereinfachten Zugang zum Automobil für alle Schichten (KdF-Wagen / Volkswagen) oder leichter zu verwirklichende Urlaubsreisen (vgl. ebd.: 235).

Je höher der Inklusionsgrad gegenüber den Mitgliedern der Volksgemeinschaft war, desto höher war auch der Exklusionsgrad derer, die nicht dazugehören sollten: Die Integration in die Volksgemeinschaft begründete die Abgrenzung vom „Feind“ in Form von Juden, „Nicht-Ariern“ und „Untermenschen“, zu denen auch Sinti und Roma zählten, sowie von politischen Gegnern, welche nicht nur nicht in den Genuss der oben beschriebenen neuen Privilegien kamen, sondern radikal exkludiert wurden – von der Vernichtung der sozioökonomischen Existenz bis hin zur Vernichtung der physischen im Zuge des Holocausts. Neben dieser „inneren“ Exklusion im Inland bzw. schließlich in den eroberten Gebieten trat zudem der Kampf gegen den „äußeren Feind“ im Rahmen des Krieges. Beide Fronten markierten die Manifestation der Freund-Feind-Codierung des nationalsozialistischen Politischen im äußersten Extrem, bis hin zum „totalen Krieg“ und zum äußersten Vernichtungswillen.

Die Exklusion der genannten Gruppen manifestierte sich dennoch – auch je nach Phase – in teils sehr unterschiedlicher Weise. Eine Form der „Exklusion von unten“, die, von der „Reichskristallnacht“ am 9. November 1938 abgesehen, nicht „von oben“ initiiert oder organisiert wurde, sondern von der Bevölkerung selbst ausging und allenfalls von lokalen NS-Funktionären vor Ort koordiniert wurde, waren allerlei Ausschreitungen im öffentlichen Raum, Boykotte gegen jüdische Geschäfte, Belästigungen einzelner Personen und andere, zumeist antijüdische Aktionen (vgl. ebd.: 237f.). Hierin zeigt sich, mit Bezug auf die These der Kontextsteuerung (vgl. Herbst 2005), die teils massive Wirkmacht der politischen Steuerungsform des gesellschaftlichen Konsens: Hat sich in einer Gesellschaft ein bestimmtes politisches (oder auch anderes) Narrativ verbreitet, so ist in mancherlei Fällen gar keine direkte politische Steuerung mehr vonnöten, um der entsprechenden Leitunterscheidung (in diesem Fall: Freund / Feind) zur gesellschaftlichen Dominanz zu verhelfen. Ab einem gewissen Punkt ist eine – im wertfreien Sinne des Wortes – „zivilgesellschaftliche Eigendynamik“ erreicht, die wenigstens in Teilen dazu führt, dass die politisch gewünschten Exklusionen „im Kleinen“ – aber durch die Addition der zahlreichen „Einzelfälle“ dann irgendwann letztlich auch „im Großen“ – weitgehend unbehelligt und ungehindert stattfinden können. Etwaige Kritik daran wird nur noch hinter vorgehaltener Hand und dementsprechend leise geäußert, ist aber nicht mehr konsensfähig und daher kaum noch offen artikulierbar, wenn man nicht das Risiko eingehen will, des Sympathisierens mit den Exkludierten verdächtigt und, darauf basierend, irgendwann als politischer Gegner selbst exkludiert zu werden. Exklusion war somit keine reine Aktivität des politischen Zentrums bzw. des Regierungs- oder Parteiapparates, sondern eben auch, systemtheoretisch gesprochen, des politischen Publikums, für die es streng genommen auch noch keine funktionale Entdifferenzierung von Politik und Recht brauchte. Vielmehr sahen Teile der nationalsozialistischen Führung die Ausschreitungen zumindest anfänglich durchaus kritisch und wollten diese unterbinden, da sie wirtschaftlich nachteilige Effekte für das Reich und einen Imageschaden sowohl im Ausland als auch bei der nichtjüdischen deutschen Bevölkerung befürchteten (vgl. Kruse 2015: 238). Das Beispiel zeigt zugleich sehr eindringlich auf, wieso ein politisches System nicht – klassisch politikwissenschaftlich – mit einem reinen Herrschafts- oder Regierungssystem gleichgesetzt werden kann, sondern erst aus einer soziologischen, d. h. gesellschaftliche Dynamiken adäquat miteinbeziehenden Perspektive umfassend beobachtet werden kann.

Allerdings gilt dies unter der stetigen Einschränkung, dass natürlich auch jene oben genannten „zivilgesellschaftlichen Eigendynamiken“ nicht aus dem luftleeren Raum heraus entstanden, sondern auch von der umfassenden NS-Propaganda-Maschinerie befeuert werden, selbst wenn nicht alle Konsequenzen dessen im Sinne der gesamten nationalsozialistischen Führung waren (s. o.) – insofern kann auch hier das Modell der Kontextsteuerung keinen ausreichenden Erklärungsansatz bilden. Und, nicht zuletzt: Langfristigere und verbindlichere Exklusionen traten nichtsdestotrotz eher auf dem rechtlichen und administrativen Wege ein (vgl. ebd.: 238), auf dem sich zugleich auch bereits die Verschränkungen zwischen politischem System und Rechtssystem zeigen – wie vor allem eben über die sogenannten Nürnberger Rassegesetze von 1935, zu denen zum einen das Reichsbürgergesetz (RBG) und zum anderen das Reichsgesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (Blutschutzgesetz) gezählt wurden. Auf relativ standardisiertem ministerialbürokratisch-rechtlichem Wege wurden hierdurch Rechtsnormen verankert, die darauf abzielten, „die Juden aus dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Sie werden zwangsweise zu einer Art Parallelgesellschaft zweiter Klasse degradiert. (…) Sie werden nun auch von nichtjüdischen Deutschen zunehmend als eine Bevölkerungsgruppe angesehen, die nicht dazugehört“ (Kruse 2015: 238). Die Nürnberger Rassegesetze sind damit letztlich so etwas wie eine Art Reinform einer Exklusionsgesetzgebung, die – nicht nur formalrechtlich, sondern auch gesellschaftlich-faktisch – beträchtliche sozialstrukturelle Wirkung entfaltete. Kruse weist in diesem Kontext jedoch auch darauf hin, dass es sich bei dieser Form der staatlich veranlassten Exklusion keineswegs um ein Alleinstellungsmerkmal des Nationalsozialismus handelte, sondern diese auch im Falle anderer historischer Beispiele gegeben waren, so etwa in deutschen und anderen Kolonien zwischen Weißen und Nichtweißen oder im Falle des Elsass in den Jahren von 1918 bis 1920 (vgl. ebd.: 239f.).

Literatur

Herbst, Ludolf (1982). Der Totale Krieg und die Ordnung der Wirtschaft. Die Kriegswirtschaft im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Propaganda 1939-1945. Stuttgart: DVA.

Herbst, Ludolf (2005). Steuerung der Wirtschaft im Nationalsozialismus? Systemtheoretische Aspekte. In: Dieter Gosewinkel (Hrsg.), Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur. Frankfurt a. M.: Klostermann. S. 3-13.

Kruse, Volker (2015). Kriegsgesellschaftliche Moderne. Zur strukturbildenden Dynamik großer Kriege. München / Konstanz: UVK.

Luhmann, Niklas (2000). Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Rosenthal, Florian (2014). Entkoppelte Staaten – Informale Strukturen im arabischen Staat. Working Paper. Nicht veröffentlicht.

Schmitt, Carl (2015). Der Begriff des Politischen. Text von 1932 (9., korrigierte Aufl.). Berlin: Duncker & Humblot.

Herbst, Ludolf (1982). Der Totale Krieg und die Ordnung der Wirtschaft. Die Kriegswirtschaft im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Propaganda 1939-1945. Stuttgart: DVA.

Herbst, Ludolf (2005). Steuerung der Wirtschaft im Nationalsozialismus? Systemtheoretische Aspekte. In: Dieter Gosewinkel (Hrsg.), Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur. Frankfurt a. M.: Klostermann. S. 3-13.

Kruse, Volker (2015). Kriegsgesellschaftliche Moderne. Zur strukturbildenden Dynamik großer Kriege. München / Konstanz: UVK.

Luhmann, Niklas (2000). Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Rosenthal, Florian (2014). Entkoppelte Staaten – Informale Strukturen im arabischen Staat. Working Paper. Nicht veröffentlicht.

Schmitt, Carl (2015). Der Begriff des Politischen. Text von 1932 (9., korrigierte Aufl.). Berlin: Duncker & Humblot.

Kommentare

Kommentar veröffentlichen

Anonyme Kommentare werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie bei einem Kommentar Ihren richtigen Namen an. Dazu wählen Sie die Option "Name / URL". Die Angabe einer URL ist dafür nicht zwingend erforderlich. Verzichten Sie bitte auf Pauschalisierungen und bleiben Sie sachlich. Vielen Dank.